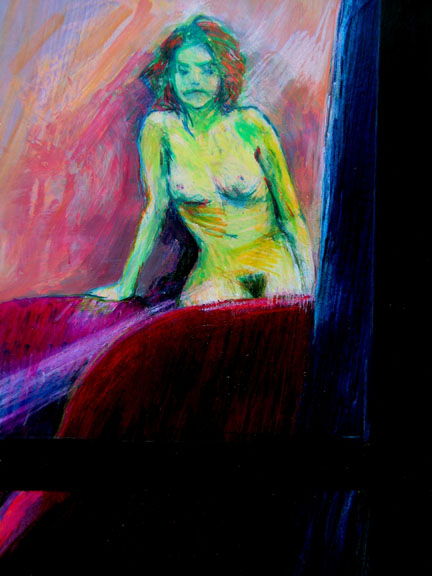

© O.Sillig 1988 / Technique mixte

Olivier Sillig

Olivier Sillig

Pablito !

Ce

matin maman est morte. J'étais un enfant adopté. Avant-hier, parce que c'était

dimanche, je suis allé tôt la voir. Elle avait l'esprit très clair, elle m'a

demandé de rester. Elle a beaucoup parlé. C'était aussi mon anniversaire :

ce 16 mai 1965 j'ai eu dix-sept ans. Je ne crois pas que c'est un cadeau

qu'elle ait voulu me faire. Mais il le fallait – à un moment elle a

mentionné cette lucidité qui précède, dit-on, l'agonie. Elle devait parler,

c'est ce qu'elle a dit.

Moi,

je vais essayer de raconter. D'écrire. Par endroits le texte sera

illisible : soluble dans l'eau, l'encre l'est forcément dans les larmes. À

d'autres places ce sera parce que ma main tremblera trop. De haine. De rage.

Et, j'en ai peur, d'abord contre elle, maman ; les autres viennent

ensuite. Plus tard, dans longtemps, ou dans quelques semaines déjà, j'aurai de

la compassion. Une immense compassion. Peut-être cette compassion me

dévorera-t-elle à son tour, me rongeant moi aussi – ailleurs bien sûr, je

suis un garçon, pas une femme – lentement. Pour échouer dans 10, 15 ou 20

ans ici dans cet hôtel-dieu séculaire et triste.

Pour

expliquer, il va falloir que je remonte en arrière. Loin. Et je ne sais pas

dans quel ordre.

J'avais

quatre mois quand maman m'a amené en Europe. Un faux chalet savoyard au bord du

lac d'Annecy nous attendait. Acheté avec quel argent ? Pas avec ses gains

de bibliothécaire, pas d'héritage inattendu. Grand-père, bien sûr !

Des

traits amérindiens, je n'en ai aucun. Mes cheveux sont frisés et bêtement

châtains clairs. Je ne suis pas mulâtre. Dommage, j'aurais de jolis yeux noirs

en amande, ils plairaient, mais à qui ! S’il existe aussi des colons

pauvres, alors on trouve aussi des petits blancs dans les orphelinats du Pérou.

À moins que mes vrais parents aient été de gros propriétaires terriens trop

pris par leur immense hacienda pour s'occuper d'un marmot. Si c'est ça, ils

auront peut-être donné une forte somme à maman ? Voilà les questions et

les réponses que j'inventais avant d'avoir mes dix-sept ans. Plus depuis,

depuis que maman – comme ce « maman » sonne tout à coup

étrangement sous ma plume – a parlé. J'ai perdu tout ça. Maman m'en a

dépouillé, spolié. Des questions nouvelles surgissent, je sens que je les aime

beaucoup moins. Elles me détruiront peut-être.

Le

chalet est très petit, mais tout au bord de l'eau. Même si les eaux du lac

D'Annecy et celles de la Saône n'ont aucun contact, cela maintenait un lien

avec la demeure familiale, vaste maison de maître, au bord de la rivière, juste

en amont de l'Île-Barbe, à Lyon. À une encablure, comme se plaisait à le

« chochotter » grand-père.

Maman

a été une bonne mère, je crois – ma main tremble de rage ! Nous

avons vécu bien ; elle, moi, et Poucette, une chienne, un bouvier des

Pyrénées qu'on a adopté ensemble – nous n'avons même pas eu besoin d'aller

le cherche¨r dans les Pyrénées – et qui a tout partagé avec moi,

longtemps. Jusqu'à mes 12 ans.

Très

tôt maman m'a appris à jouer aux cartes. Parce qu'elle adorait ça – on a

encore joué ces dernières semaines. Et parce qu'il faut être quatre pour jouer

au bridge (Poucette a toujours refusé d'apprendre). Maman invitait ; en

général des copines ; je les aimais bien.

Chaque

dimanche – nous avions même une voiture, une petite Renault Dauphine bleu

clair – on allait chez mes grands-parents. Grand-maman avait toujours les

yeux baissés devant grand-père. Maman pas : elle lui tenait tête. En

souriant. Avec une violence terrible, mais ça je le dis aujourd'hui parce

qu'elle m'a parlé hier. Je ne pourrai pas le tuer, il est mort il y a six ans.

Après

le repas – une table immense servie par une gouvernante invisible et

muette – on m'obligeait à faire la sieste. Une grande pièce désertée avec

des housses sur les meubles. Je ne voulais pas dormir alors je me racontais des

histoires à partir des images accrochées au mur. Juste au-dessus du lit, il y

avait un portrait de mon grand-père, jeune capitaine, en 1914.

On

pourrait dire – croire – que maman a été moderne. Elle ne m'a

jamais caché que j'étais un enfant adopté. Et la famille me le répétait à

l'envi, tout en affirmant aussi que j'étais mignon, drôle, intelligent –

ce qui a l'air vrai, mais à quoi ça sert !

A

l'envi ! Grand-père téléphonait. Comment va ton fils adoptif ?

Comment va le petit Péruvien ? Et crac ! Un coup de couteau à huîtres

et je te gruge ! Le petit adopté ? Vlan ! Un ovaire qui saute

sous la fourchette à escargot. Maman prend part au festin. Adopté ! Un

double fourchon, acéré, qu'elle s'enfonce dans la matrice ! Elle triture

tout ça, au pilon à patate, au fouet métallique, au batteur électrique, au mixeur,

au hachoir à viande. Pendant dix-sept ans. Et elle en meurt ! Bravo maman,

bravo grand-père ! En fait, le seul qui ait été un peu épargné, c'est moi.

Jusqu'à dimanche.

Ce

genre de traitement, grand-père en avait l'habitude, lui. Il a fièrement accompagné

des bataillons de beaux jeunes gens à la boucherie – déjà sabre au

clair ! – certains plus frais que moi, comme ces tirailleurs

sénégalais morts à seize ans dans la boue et le froid de la Marne. Mais maman,

non ! Elle n'était pas soldat, elle n'était pas prête. Pas à autant de

cruauté. Contre elle-même – cet elle-même contre qui elle a retourné

l'arme ! Elle est morte, je suis vivant.

Maman

a eu un retard de règles. Avant-hier c'est comme ça qu'elle a commencé,

commencé à m'annoncer la chose. Elle n'a pas eu à s'assurer que je comprenais,

je suis très au fait pour les bébés, les hommes, les femmes, leurs règles.

Depuis toujours. Maman s'en fait une fierté. Elle a eu un retard de règles en

1947. Mon cerveau est jeune, il fonctionne vite. Je me suis d'abord dit qu'elle

avait peut-être eu un problème de ce côté-là. Qu'après elle ne pouvait plus

avoir d'enfant. Que, par dépit, elle était partie en Amérique du Sud. Et que,

dynamique, elle y avait adopté un petit Péruvien, moi. Mais tout de suite elle

a précisé que ce retard de règles, c'était en septembre 1947. Si mon cerveau

marche vite, il sait en plus calculer. Et il était survolté par la précision,

pas maniaque mais solennelle, que maman tenait à apporter, ceci quelques heures

avant une mort annoncée. C'était là presque tout ce qu'elle avait à me dire. Le

reste n'était guère plus qu’exégèse. Il paraît… il paraît… il

paraît… – ma vue se brouille – il paraît que c'est très dur

d'apprendre sur le tard qu'on est un enfant adopté. Eh bien, c'est mille fois

plus dur d'apprendre sur le tard qu'on n'est pas un enfant adopté. Et pour

maman, des millions et des millions de fois plus dur. Avoir dû le taire !

Grand-père, bénis le ciel d'être mort depuis longtemps ! Ou alors, prends

garde à toi (toréador !) !

Pendant

un mois, puis un autre, maman a guetté tout ce qui ne se passait pas entre ses

cuisses. Il y a eu le deuxième mois de retard. Elle ne disait rien, ne parlait

à personne, cachait tout. Une des lectrices de la bibliothèque où elle

travaillait dans le quartier de la Croix-Rousse était une prostituée qui

s'était déclarée telle un soir, un peu soûle, comme pour légitimer le livre

choisi : un Zola. C'est à elle que maman a demandé confirmation. Un soir

elle s'est arrangée pour sortir du bâtiment en même temps que la fille. Elle

lui a proposé de boire un thé dans un bistrot. Elle l'a interrogée, puis elle

lui a dit. Pour la putain, 4 mois, c'était un peu tard. Et maman a tout de

suite expliqué qu'elle voulait le garder – il faut que je m'habitue à

dire voulait me garder, en insistant sur le « me ». Maman a eu un

sourire en me racontant ça. Parce que la pute avait aussi eu un beau sourire

quand maman lui avait fait part de sa décision, elle aussi était pour.

Peut-être qu'elle avait connu ça, et qu'elle aurait bien voulu.

En

tout cas, en sortant du café, maman était sûre. Sûre d'être enceinte, sûre de

vouloir me garder, sûre de ne pas pouvoir le cacher éternellement – sur

ce dernier point, quelque part, elle se trompait lourdement ! Elle est

rentrée à la maison. Et elle s'est évanouie ; c'était la première fois que

ça lui arrivait, l'a-t-elle fait exprès ? Grand-maman s'est occupée

d'elle. Et grand-maman s'est sentie obligée d'en parler à grand-père.

Grand-père

avait fait Saint-Cyr. Sur la photo de 14 il était très beau. Quelquefois

grand-maman le concédait avec un petit sourire coupable d'avoir commis une

bêtise immense, irréversible, irrécupérable. Cette beauté, si ce n'était pas un

truc de photographe, avait totalement disparu derrière le masque de stupidité

confite dans laquelle grand-père avait délibérément macéré ; le grand-père

que j'ai connu était d'une bêtise crasse. Même si je n’étais qu’un

gamin, elle m'avait sauté aux yeux. Les seuls contacts directs qu'il

établissait avec moi consistaient à me pincer les joues – geste

virilement amical et désagréable – et à me lancer une vanne standard, de

genre : « Tu sais quoi ? Moi non plus ! » suivie d'une

petite toux en forme de rire complice.

Il

n'était probablement pas né comme ça (je suis rousseauiste, on vient de l'étudier

au lycée), mais il s'est empressé à le devenir (pas rousseauiste, stupide). En

s'accrochant dès le biberon à tous les rituels, ordres de route, marches à

suivre et protocoles militaires sociaux ou mondains : sa façon à lui

d'éloigner les démons qui grouillent en nous. Dès la puberté (je crois que

c'est comme ça que ça s'appelle mon état actuel). Ou même avant. Pour se

protéger de toute déjection humaine : sentiment, sexe, amour et pitié.

Pitié ! Celui qui a commencé à dépecer maman en 47 était déjà le boucher

de 14, envoyant là les troupes au massacre, laissant ici exploser une bombe à

fragmentation, dont les retards se manifestent encore aujourd'hui.

Après

que grand-maman lui a annoncé la bonne nouvelle, il a cherché maman :

— Ta

mère m'a appris.

Il

a tout de suite conclu :

— Tu

vas te marier quand ?

Maman

n'a pas compris, elle lui a fait répéter. Puis, au lieu de répondre, elle a

haussé les épaules, avec une désinvolture qu'elle a voulue à la hauteur du

combat imminent :

— Il

est mort.

Elle

parlait du père du bébé à venir. De… de mon père – je crois

que c'est comme ça que je dois dire désormais.

Pour

eux, comme pour moi, ce fut facile de savoir qui c'était. Un Français (là

s'achèvent mes rêveries solitaires !), officier lui aussi. Jeune officier

en garnison en Allemagne – la France était une des armées

d'occupation ; quelques soldats mourraient encore dans des travaux de

déminages ou des exercices : le brillant jeune officier fit partie du lot.

En septembre 47 déjà. Et ma mère peut-être trop préoccupée par son retard de

règles pour le regretter vraiment.

Chaque

année, au mois d’août, mes grands-parents organisaient une charmante

partie de campagne, avec pique-nique sur l'herbe, nappes blanches, panier en

osier pour vivres et bouteilles, etc. Avec aussi un plateau d'officiers frais

émoulus et pimpants, et une jolie jeune femme, ma mère. Dans un des albums de

famille, une belle photo commémore l'événement. Le jeune officier décédé un

mois après est le troisième depuis la gauche, juste à côté de la jolie jeune

femme.

La

jolie jeune femme a peut-être hésité un instant en disant : « il est

mort ». Peut-être hésité à ajouter : « je crois ». Ça

j'invente. Pour me laisser une porte ouverte, un peu d'imaginaire. La

possibilité qu'elle ait inventé un père. À moins qu'au pique-nique ils aient

été plusieurs ! Quoi qu'il en soit l'évènement ne semble pas l'avoir

beaucoup affectée. Ni alors, ni maintenant.

Il

y a une chose sur laquelle la jeune femme n'hésitait pas. Elle voulait me

garder (j'insiste sur le « me ») !

Dans

l'armée et sa périphérie, la sobriété de paroles, de discussion et de

manifestation de sentiments est prise pour de l'efficacité.

Mon

grand-père a tout de suite imposé sa solution :

— Je

vais te trouver un mari. La robe, ta mère et toi pouvez la préparer pour

janvier.

Il

aurait pu ajouter « Tu sais quoi ? moi non plus ! »,

mais il réservait cette boutade pour le petit bâtard légitime à venir !

À

tout ça maman a opposé un silence total, manifeste, ouvert, hostile. Grand-père

s'en est trouvé un peu désarmé. Presque démuni.

Finalement,

début janvier – c'était encore assez tôt pour cacher le faux pas sous les

habits d'hiver – il est revenu un matin avec une enveloppe oblongue et

colorée qu'il a donnée à grand-maman mais en s'adressant à maman :

— C'est

pour elle. Le bateau part de Nantes dans 10 jours.

Maman

s'est abstenue de toute réaction – elle rejouait « Le Silence de la

mer ». Elle a appris par grand-maman ce que grand-père avait combiné. Un

oncle, frère cadet de mon grand-père avait un élevage de vigognes au Pérou

(j'allais devenir le premier bébé déposé sur terre par la vigogne !). Cet

oncle était d'accord d'accueillir maman quelques mois. Dès que le bébé serait

en âge de voyager, elle pouvait rentrer avec lui.

— À

moins, bien sûr, que tu ne te trouves un mari là-bas, avait cyniquement ajouté

grand-père.

Moderne,

maman ? Si on veut. Mais pour elle, une fois que j'avais été adopté, tout

était dit. Aux autres questions, dès qu'elles se sont présentées, elle ne

répondait pas. Une fois tout de même elle a admis, concédé, menti,

l'orphelinat. Vers mes 6 ans, elle a approuvé l'explication que je m'étais

moi-même inventée.

Et

mon nom.

— Et

Pablo ? C'est mon vrai nom ?

Là

elle pouvait répondre en toute tranquillité. Oui, Pablo, c'est mon vrai nom.

Pas besoin de mentir, mon prénom est un mensonge à lui tout seul, qui s'est

colporté comme les graines du pissenlit Larousse en disséminant

l'illusion !

Je

revois maman me baignant – j'avais quatre ans, ou six ou huit, le bain

était hebdomadaire – jusqu'à ce qu'elle décide que je sois devenu trop

grand. Elle me savonne, doucement, avec un gant de toilette bleu clair qui

mousse. Elle chantonne, nous chantons ensemble, des airs du patrimoine local. À

deux voix. À trois voix, je l'entends maintenant, c'est maman qui fait cette

troisième voix, cette troisième voix qui hurle ou susurre : Tu n'es pas

mon fils, tu n'es pas mon fils, mon tout petit chéri à moi, tu n'es pas mon

fils, tu es un enfant adoptif, adoptif. Moi je croyais que maman avait la voix

enrouée. Non, elle pleurait. De l'intérieur. Mon tout petit, mon tout petit à

moi, à qui je mens, pour qui je me mens, me mens, maman. Tout en continuant à

me savonner doucement, nettoyant délicatement mon petit prépuce – j'ai

regretté de ne pas être circoncis, ça m'aurait donné de nouvelles pistes sur

mes origines. Au moins, quand j'ai pris mes bains seuls, ne l'entendais-je plus

pleurer.

Moi,

j'ai très vite assumé d'être adopté. Jusqu'à soigner mon apparence. Faute de

pouvoir me défriser et me teindre, j’en ai porté les vêtements, un

poncho, des pulls en alpaga. Je me les faisais offrir pour Noël par mes

grands-parents, les enfonçant un peu plus dans la supercherie et leur

collaboration (grand-père en avait l'habitude, il avait certainement été

pétainiste).

Vers

douze ans j'ai obtenu d'apprendre l'espagnol. Je me débrouille bien. Je

projetais d'aller là-bas cet été, selon la santé de maman. Plus rien ne m'en

empêche, mais je n'y irai pas. Pablo, Pablo, Pablito. Pour autant qu'on le

prononce bien, j'aimais qu'on m'appelle Pablito, Pablito ça fait plus

hispanique. Mais à quoi bon !

Maman

et moi, on était bien. Un peu trop. À partir de treize ans, j'ai quelquefois

piqué des crises. Elle était trop là, trop proche, collante :

— Bien

plus qu'une vraie mère ! ai-je lâché une fois, avec cette cruauté qui,

paraît-il, nous caractérise.

Et

une ou deux fois de grandes colères j'ai crié, crié moi aussi, mais à haute et

intelligible voix : Je ne suis pas ton fils ! Lâche-moi ! Je ne

suis pas ton fils ! Ou : tu n'es pas ma mère. Et une fois, ivre de

colère et d'amour : Tu n'es que ma bonne ! Ça se voit, comme tu es

avec moi. Ma bonne !

Alors

une fois aussi elle a crié, elle aussi à haute et intelligible voix cette fois,

tu n'es pas mon fils !

La

voix est sortie, mensonge, ironie, dérision :

— Tu

n'es pas mon fils !

Enfin

là, je l'ai vue pleurer, pleurer vers l'extérieur, l'extérieur des yeux. Et

s'enfuir. Cette voix que je n'ai pas su entendre. On ne nous a pas enseigné que

les adultes mentent, ni par tradition, ni par fidélité, encore moins par amour

ou par haine de la vie.

Dans

quelques jours, j'irai à la bibliothèque, celle où travaillait maman. On me

fera à nouveau des condoléances, avec beaucoup de douceur et de compassion,

dans un murmure plus bas que celui nécessaire au silence des bibliothèques :

— Pauvre

petit.

Délaissant

le secteur hispano-américain, j'irai vers la section d'histoire, histoire

française, généalogie, bottins, armée, région. Berry ? Cet officier

infantile qui s'est tué en 47, sans doute soûl au volant d'une jeep US, était

peut-être Berrichon, ou Poitevin, ou Schtimi ? Je chercherai qui était mon

père, maintenant que je sais qui était ma mère, de quoi elle est morte, qui l'a

tuée.

Après

peut-être j'irai au cimetière Saint-Rambert, trouver la tombe de grand-père.

Et, comme ce faux écrivain américain français cent pour cent, moi le faux

enfant adopté Français cent pour cent, sur la tombe de grand-père, peut-être,

j'irai cracher. J'irai cracher sur sa tombe.

***

©Olivier Sillig, textes et images, tous droits de reproduction réservés.

Courriel de l'auteur: info@oliviersillig.ch

Lien avec la H-page de l'auteur: http://www.oliviersillig.ch

Master in ..\02_Nouvelles éparses — V-EF: 10.05.2014 (V2.11.2007 - 4.4.2003)